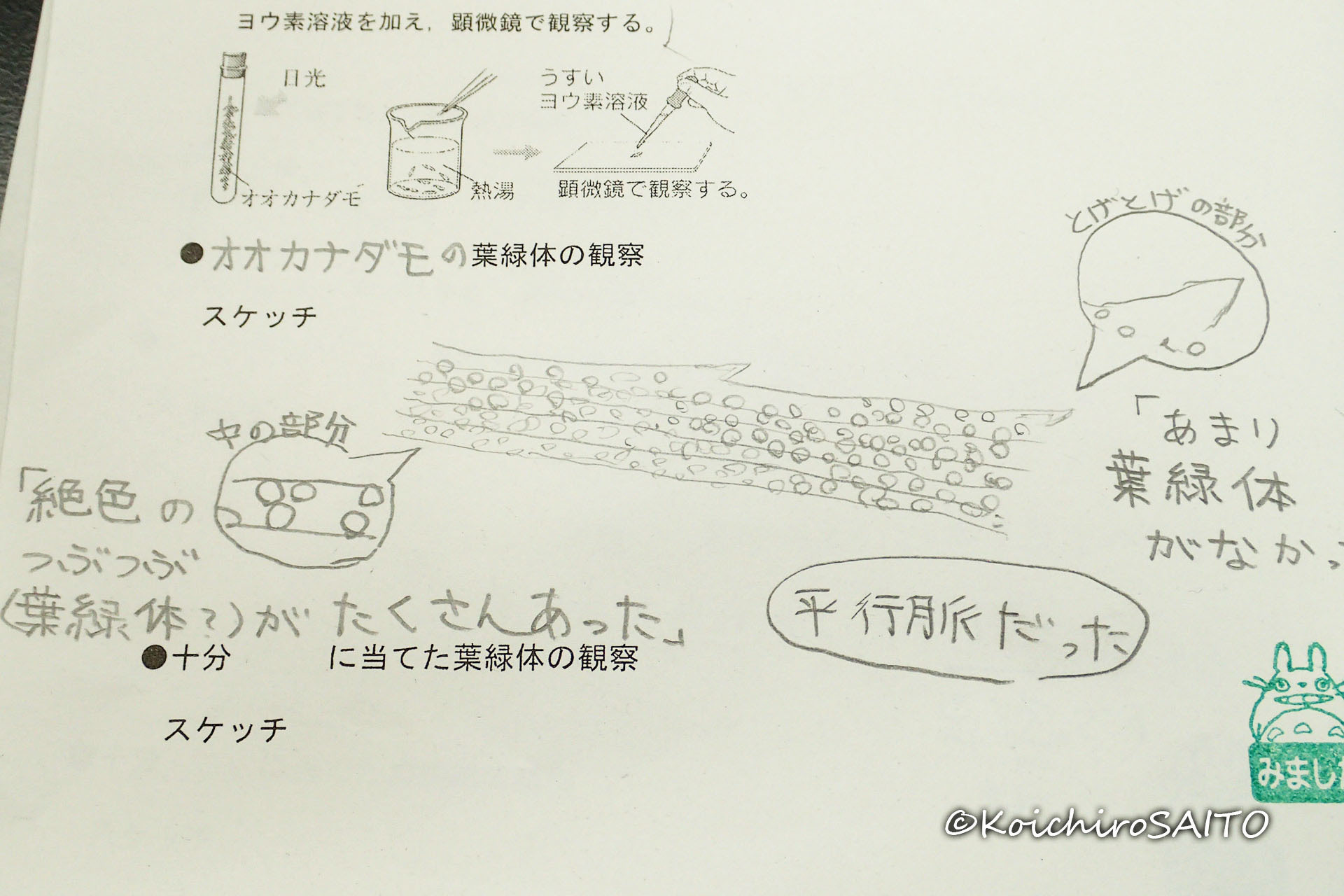

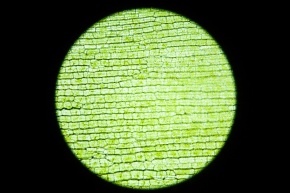

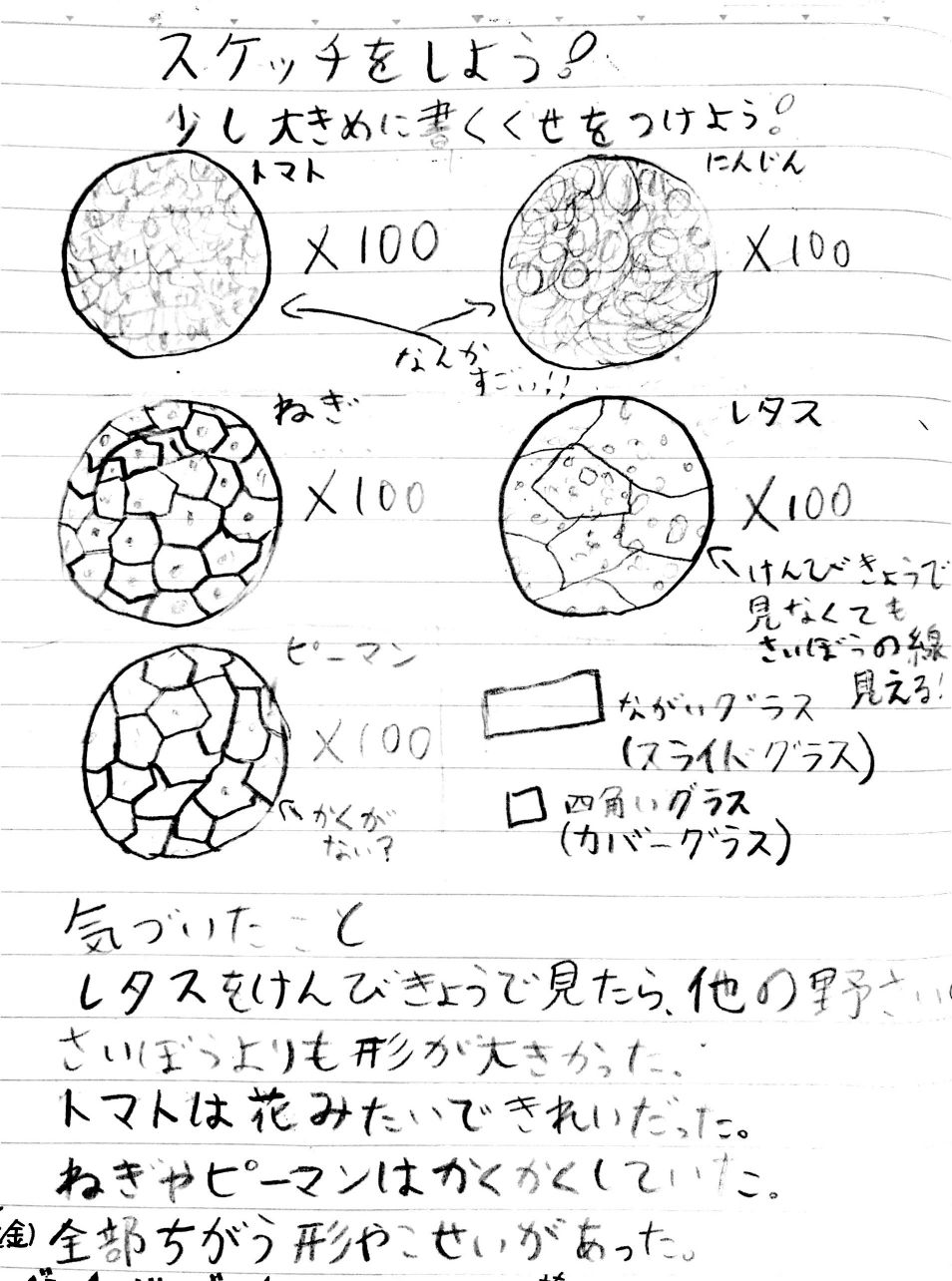

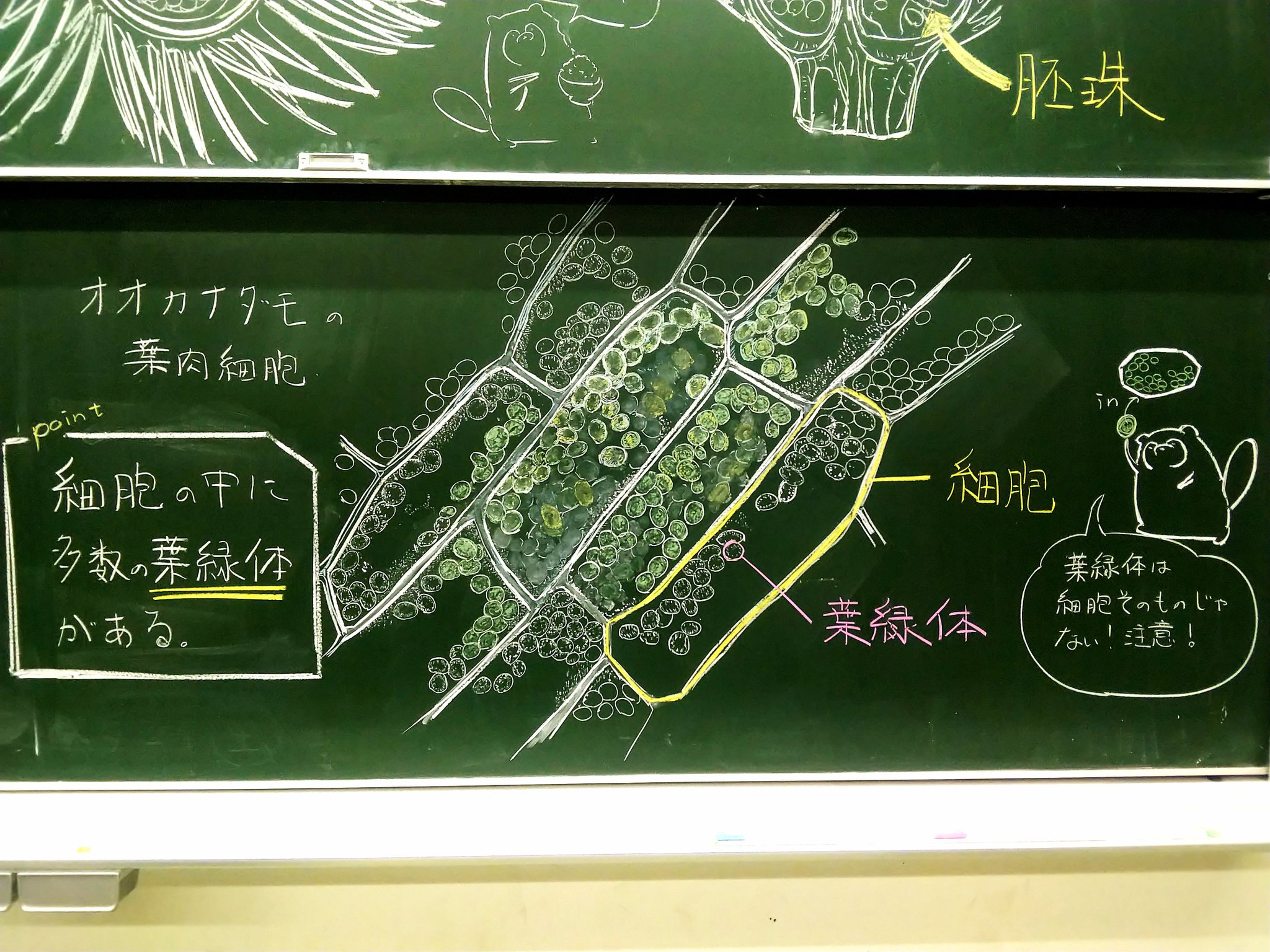

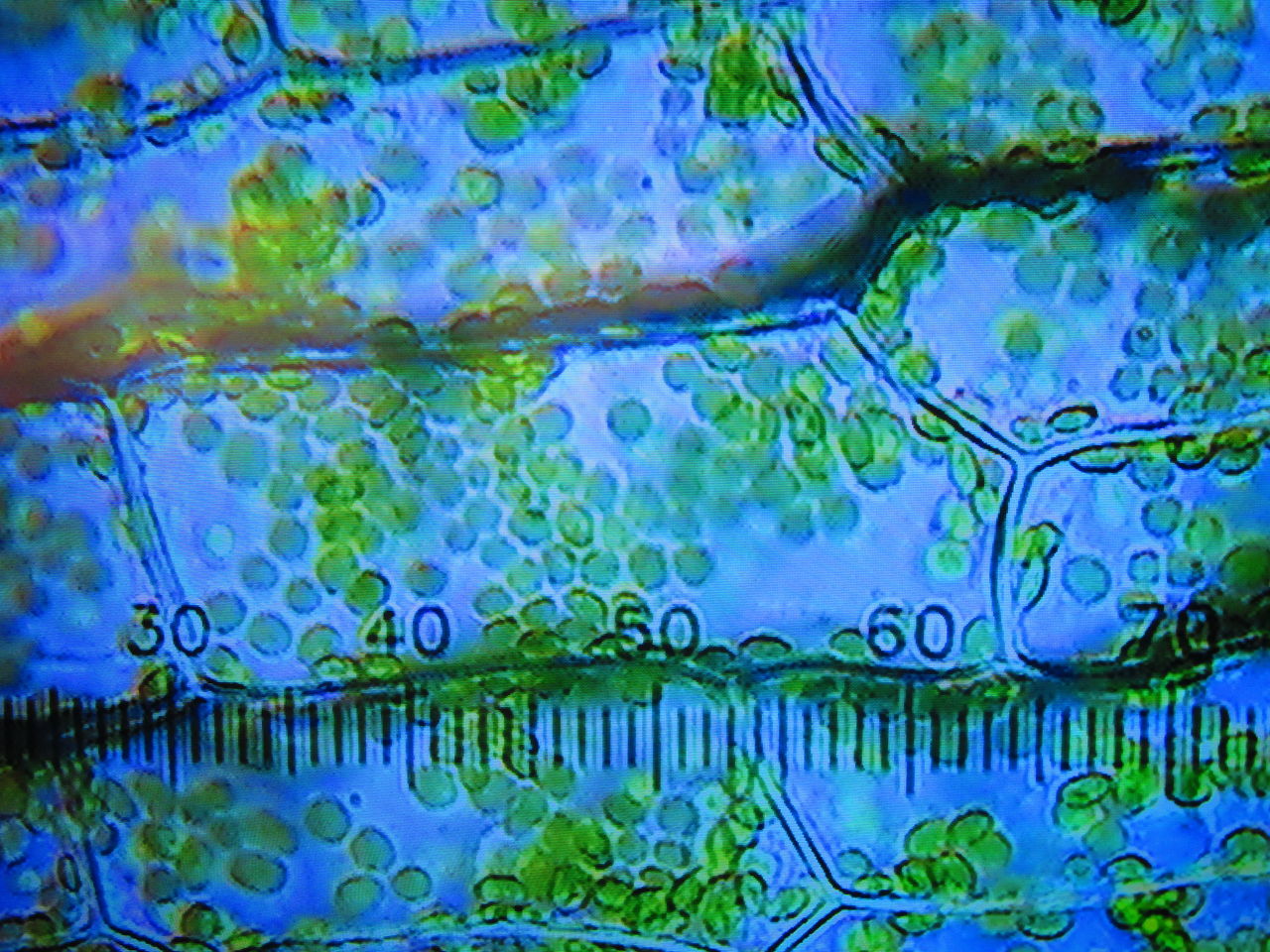

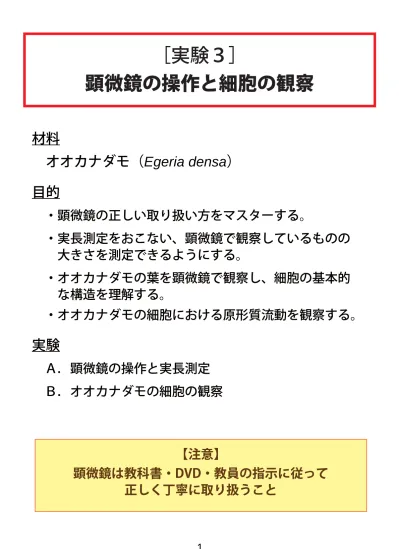

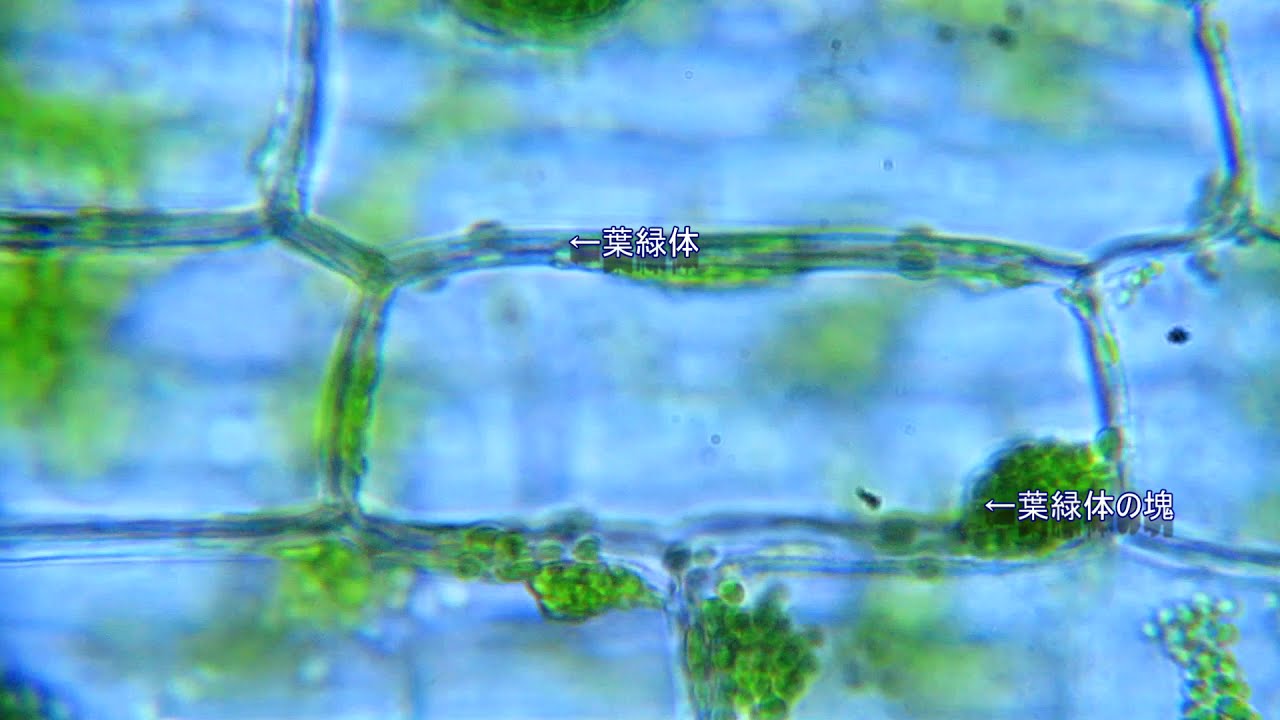

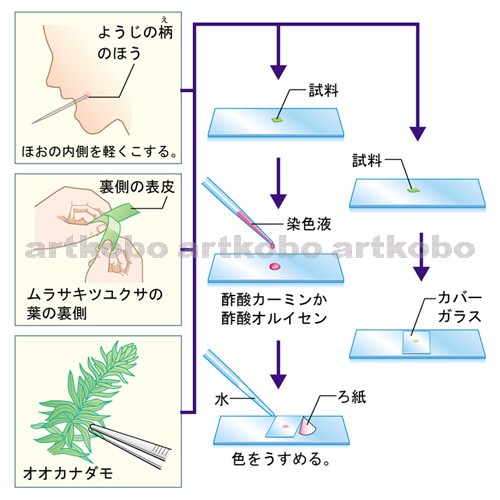

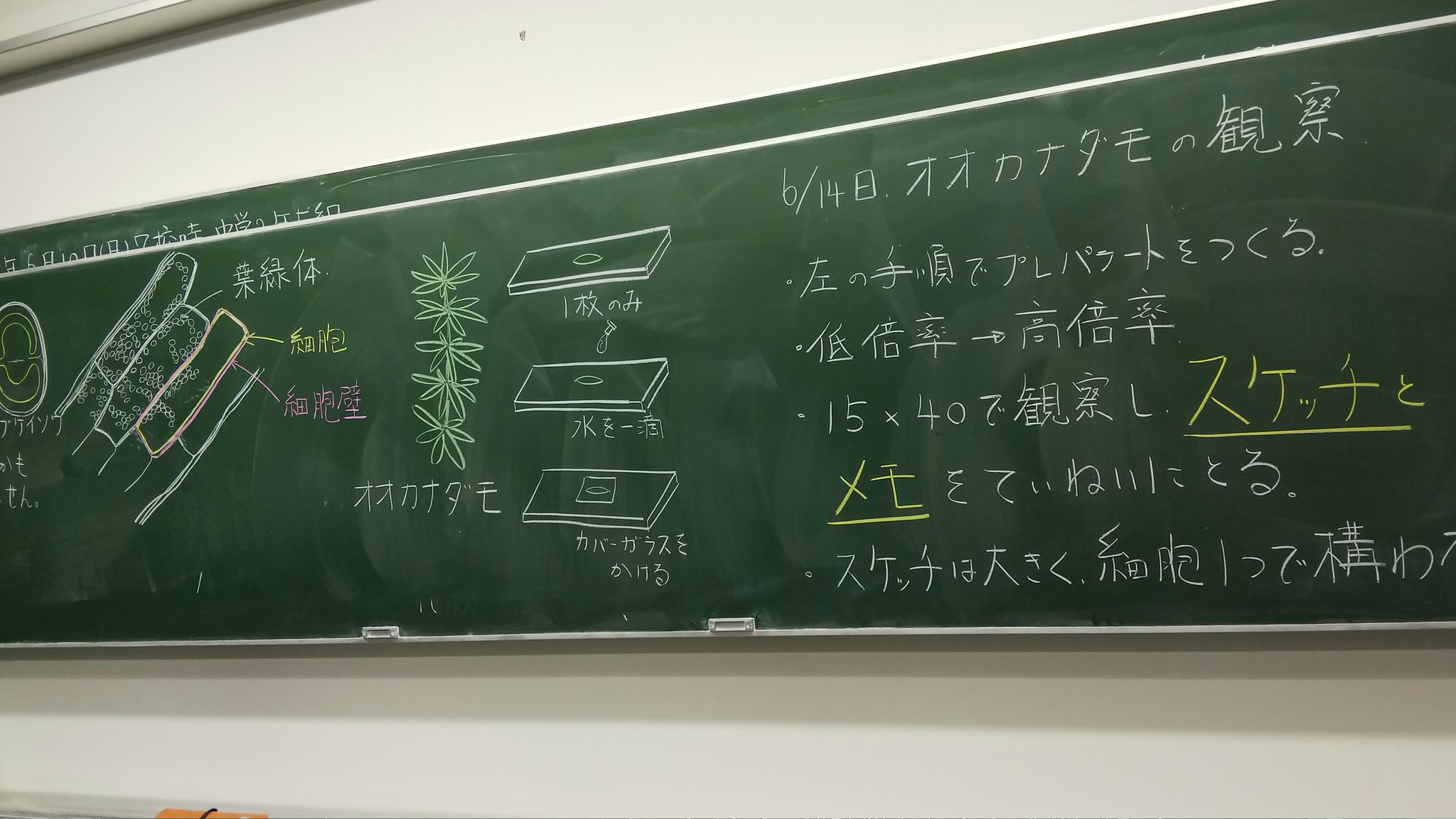

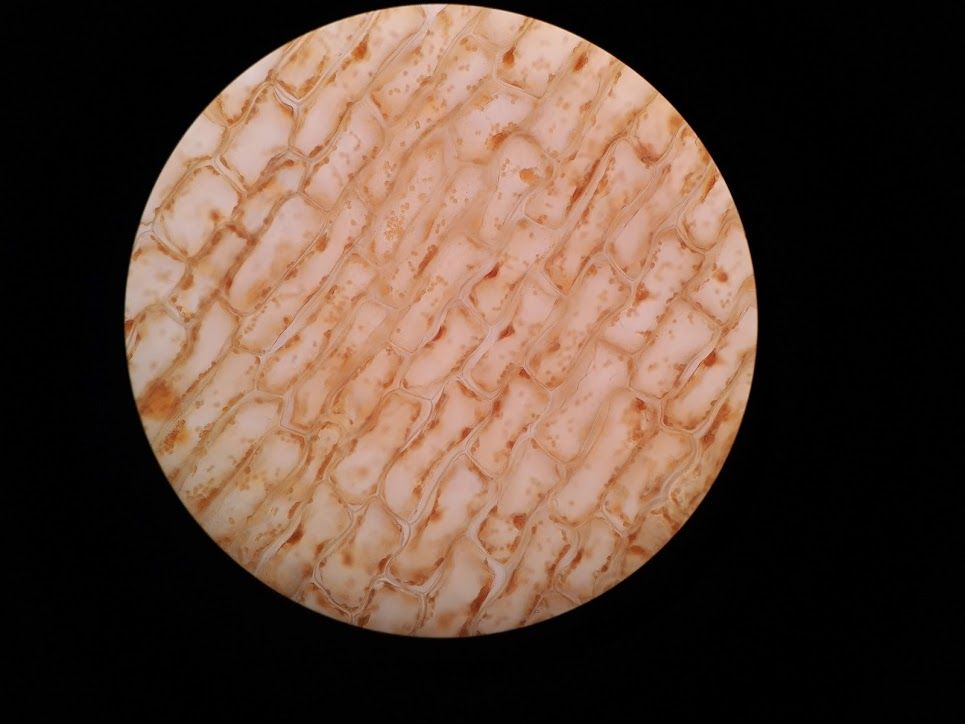

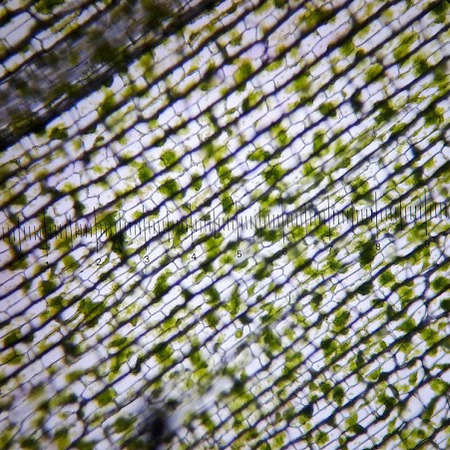

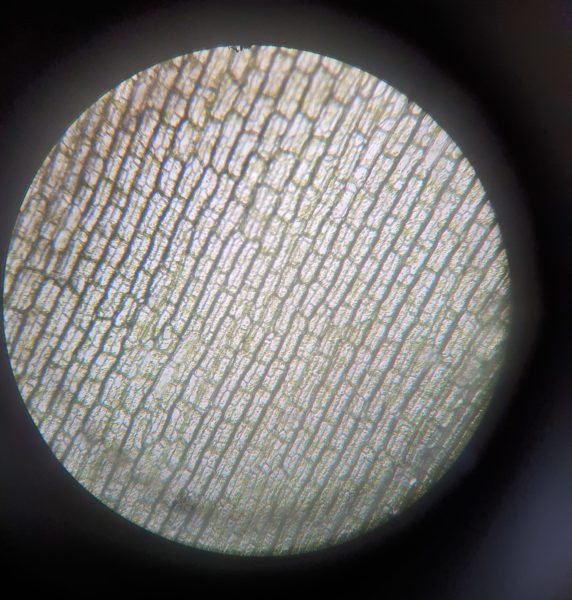

オオカナダモの細胞を観察してみよう。 動物の細胞の観察 ヒトのほおの粘膜の細胞を観察してみよう。 タマネギの細胞を観察 準備 タマネギ1/4枚程度のかけら 酢酸カーミン スポイト カッターナイフ 顕微鏡一式 スライドガラス&カバーガラス 観察 手順 プレパラートの作成 スライドガラス 中学2年生は、顕微鏡で植物の細胞を観察しました。 観察材料は、オオカナダモという水中に生える植物です。 学園内の貯水池に生息しているものを採集してきました。 このオオカナダモの葉を一枚取って、プレパラートを作ります。 今回は、細胞の中身を色分けして考えるために、赤いオオカナダモは細胞の観察に適していると覚えておきましょう。 ほおの内側の細胞をとる道具は? (1)は、ほおの内側の細胞をとるときに使う道具を答える問題です。 何を使ったか覚えていますか? 答えは ア 綿棒(先の部分) です。 他の道具を使ってもとれるのですが、ピンセットだとかた

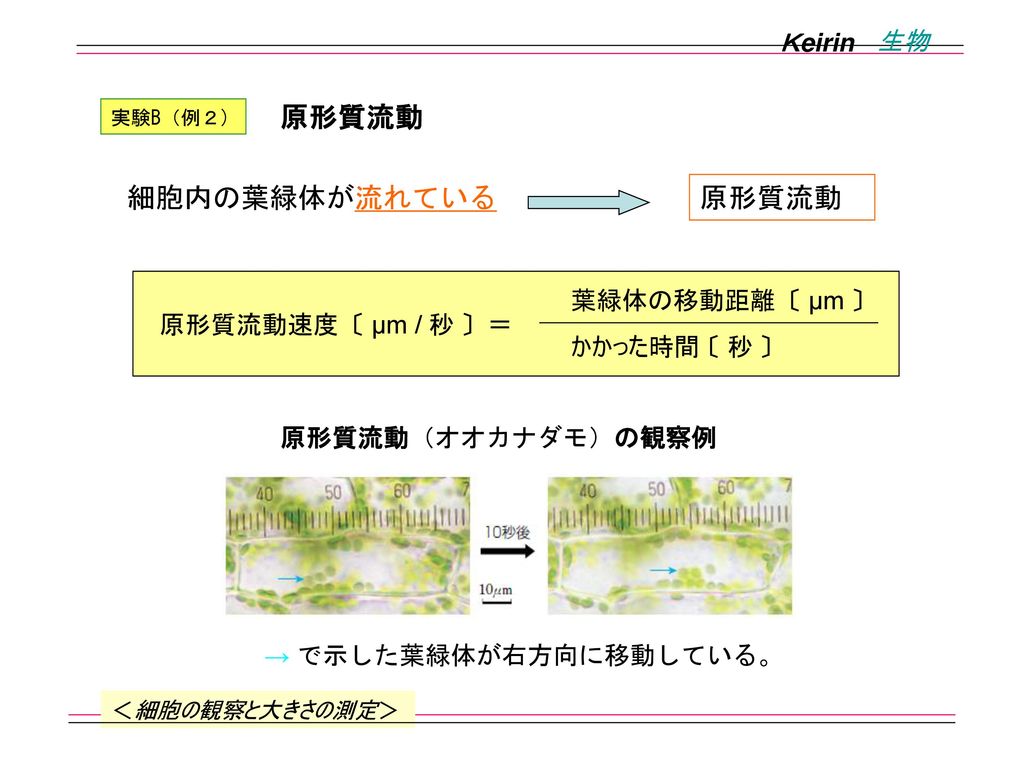

清教学園中学校理科部 細胞の観察 原形質流動 Youtube

オオカナダモ 細胞 観察

オオカナダモ 細胞 観察-オオカナダモの葉の細胞の観察 単細胞生物(繊毛虫)の観察 細胞群体(オオヒゲマワリ)の観察 多細胞生物(ツバキ)の観察 多細胞生物(ニワトリ)の観察 カタラーゼの働きと条件 呼吸商(rq)の測定 花や果実の色 花や果実の色とph 毛髪からのdnaの抽出 体細胞分裂 減数分裂 体細胞のつくりと体の成長 細胞のつくり(タマネギ、オオカナダモ、ヒトのほおの細胞の観察) saibou_notedoc (2MB) saibouppt (908KB) 生命の連続性 生物の成長と殖え方 細胞のつくりと体の成長 細胞分裂の様子(根の成長の観察) saibou_notedoc (2MB)

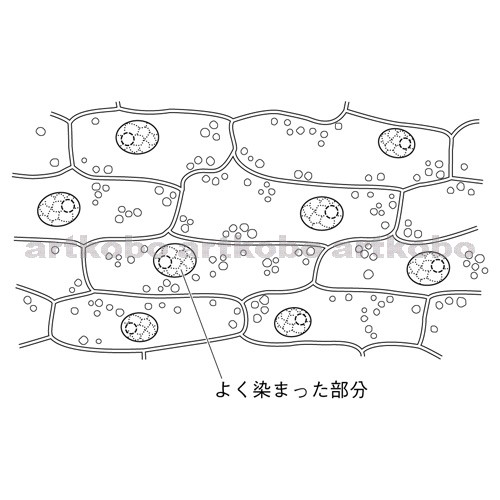

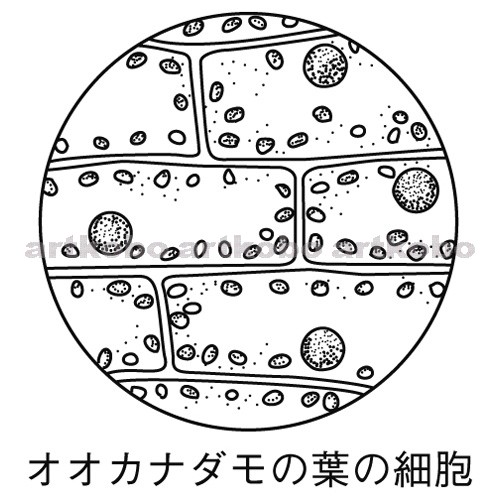

Web教材イラスト図版工房 理 18 千葉 前 問 03 02

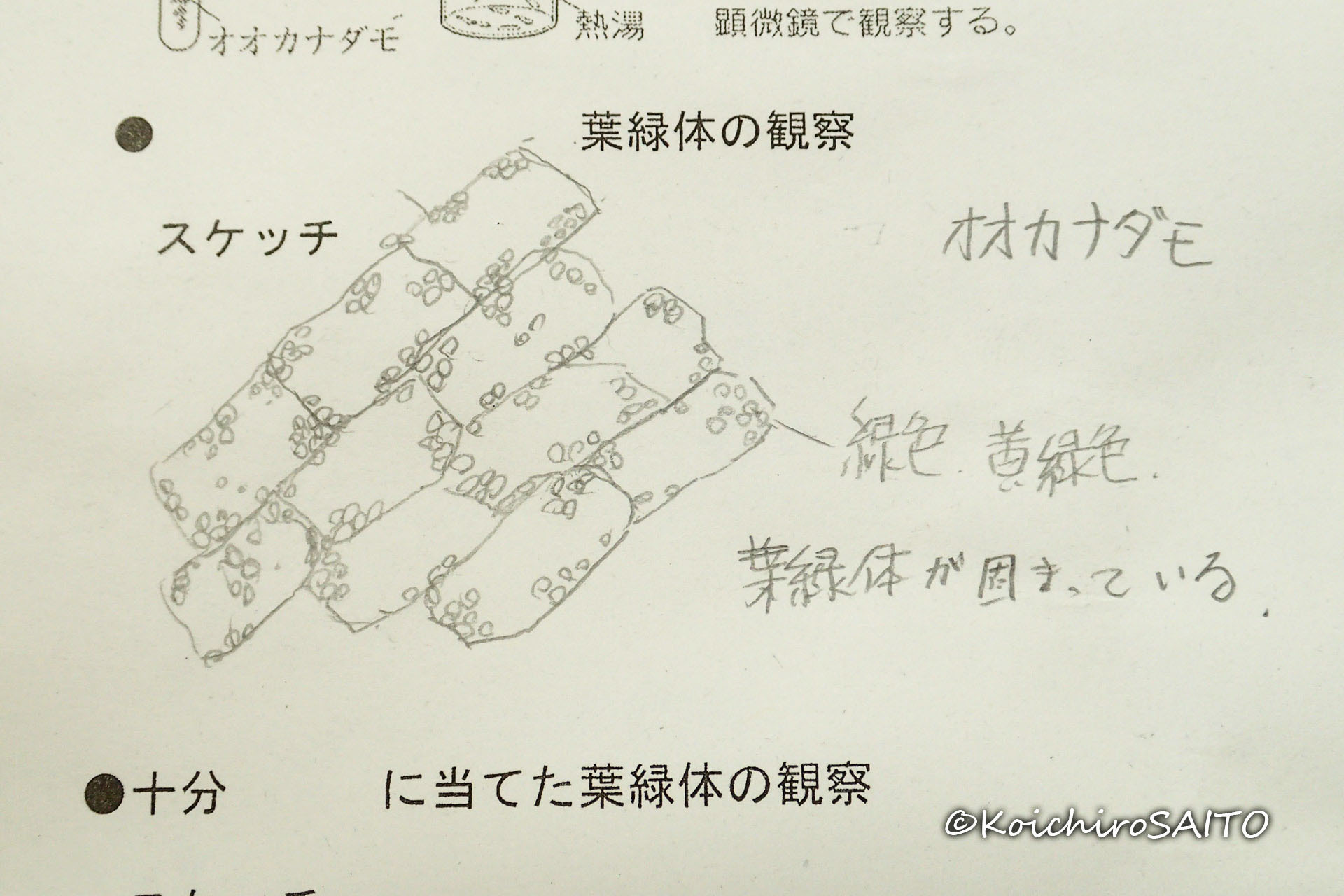

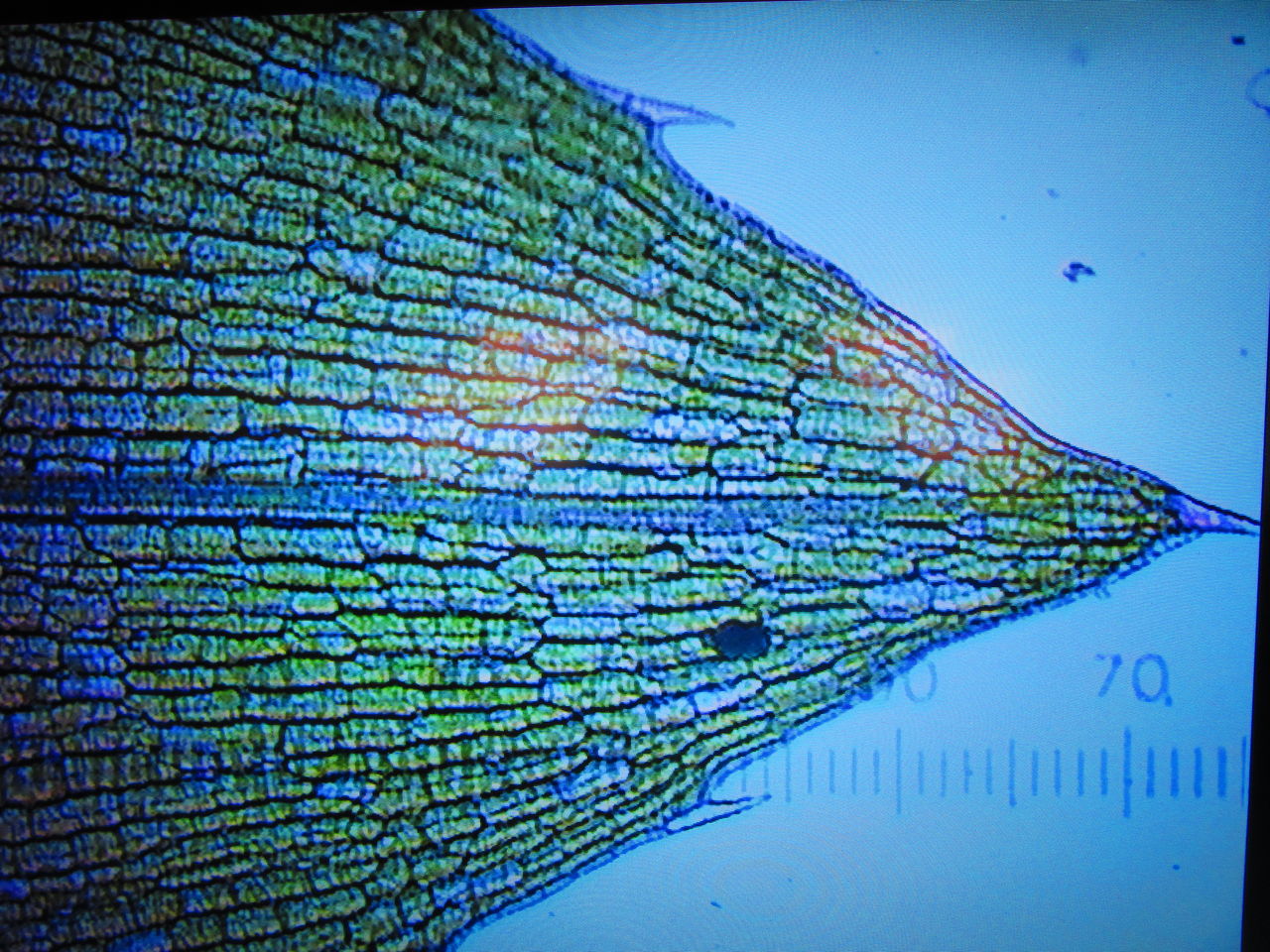

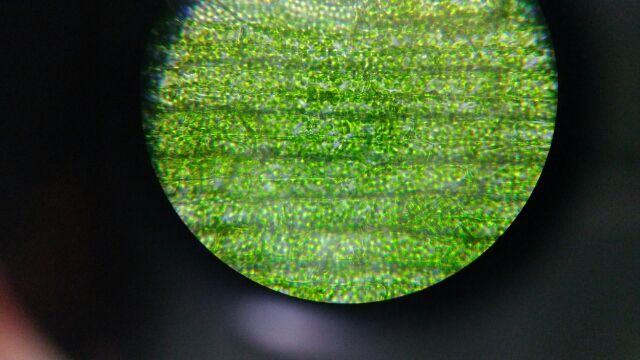

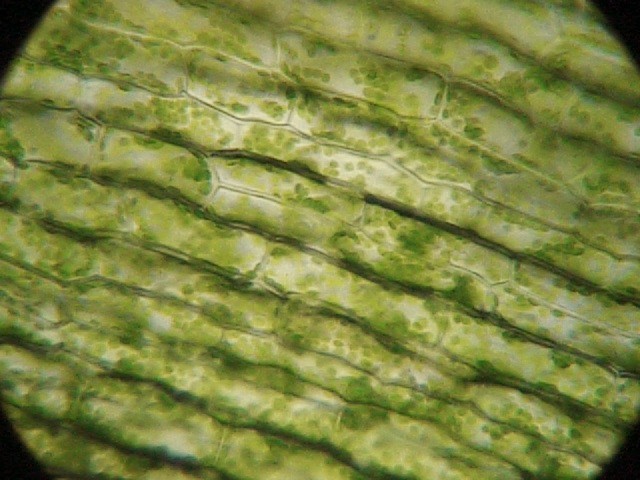

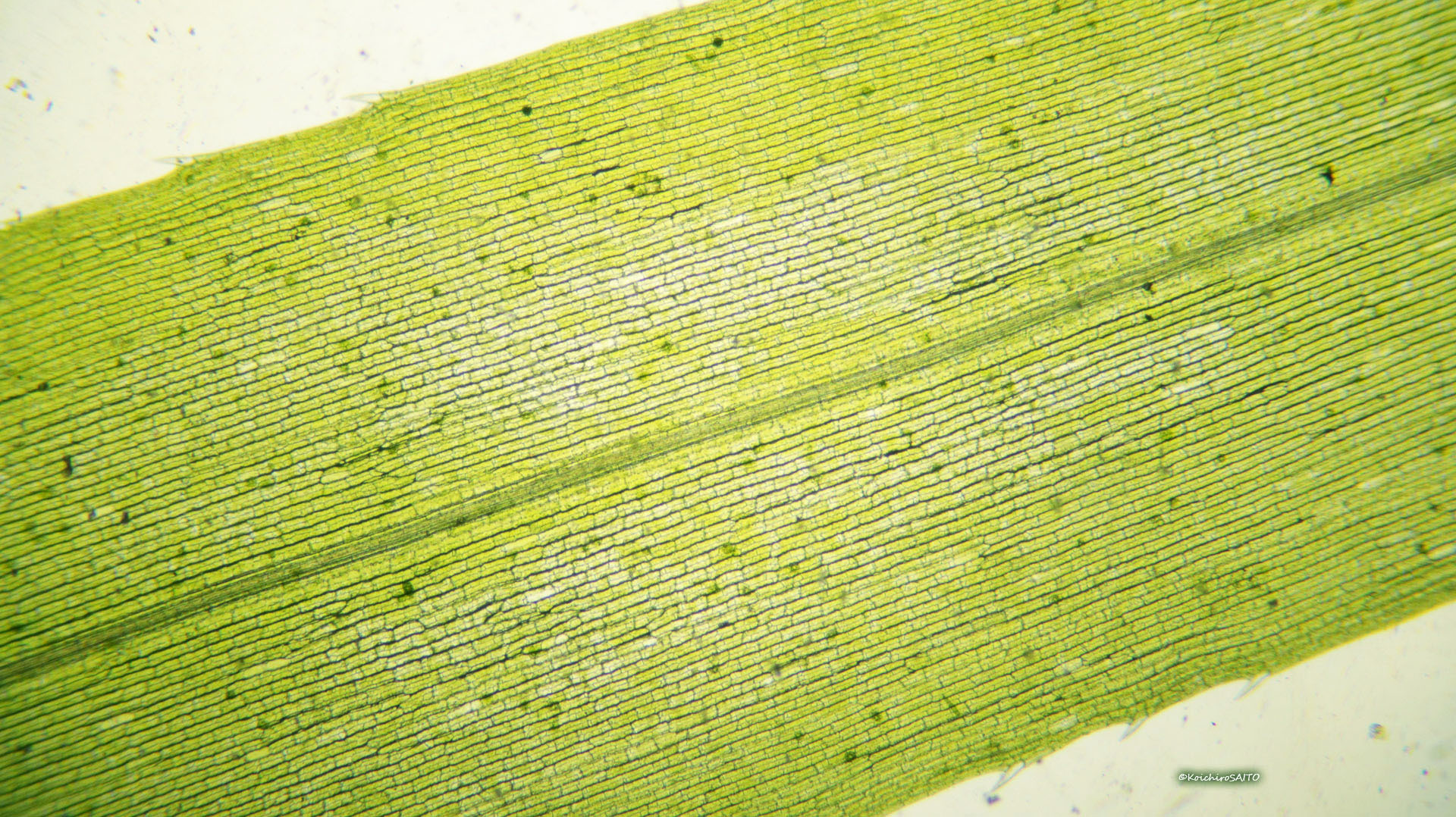

教科書では、オオカナダモの葉の 染色前と染色後でくらべてみると 核が見えるようになった!というような流れです。 その後、ほほの内側の細胞を染色して観察して、 動物細胞のつくりもスケッチして・オオカナダモ オオカナダモの葉の細胞は2層になっているため, とても観察しやすい。葉の表側の細胞はやや大きく, 裏側の細胞は細長く小さい。 被子植物門トチカガミ科の沈水植物(2n=46) 南アメリカ原産。葉は濃緑色で,よじれは少なくや☆観察方法 オオカナダモの場合,原形質流動は, 光を当ててから,30分から1時間後に始まることが多いようです。 元気の良い個体ですと顕微鏡の光源だけでも始まることがあります。 今回の実験では,前の日から暗室に入れておいたオオカナダモを,

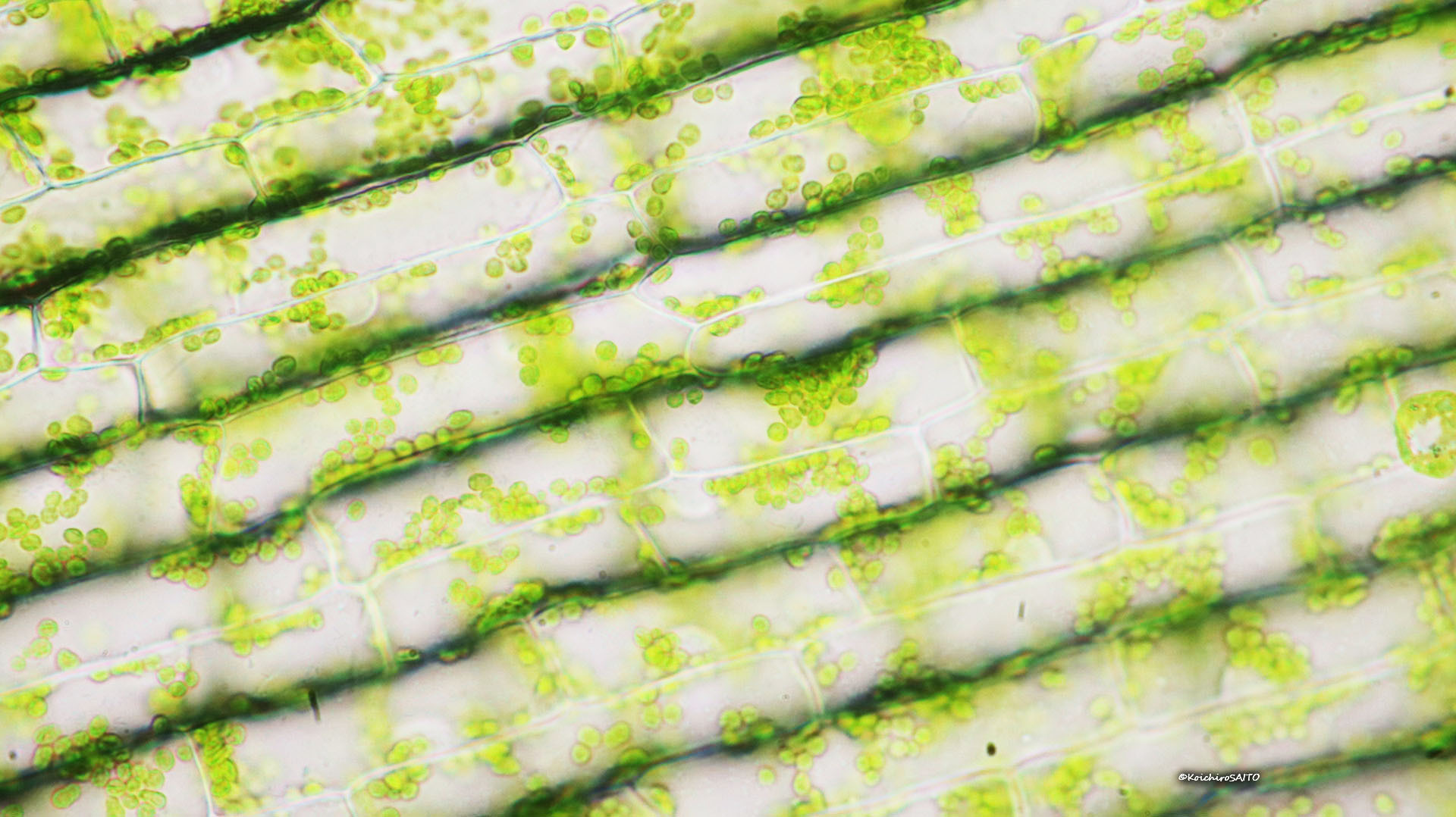

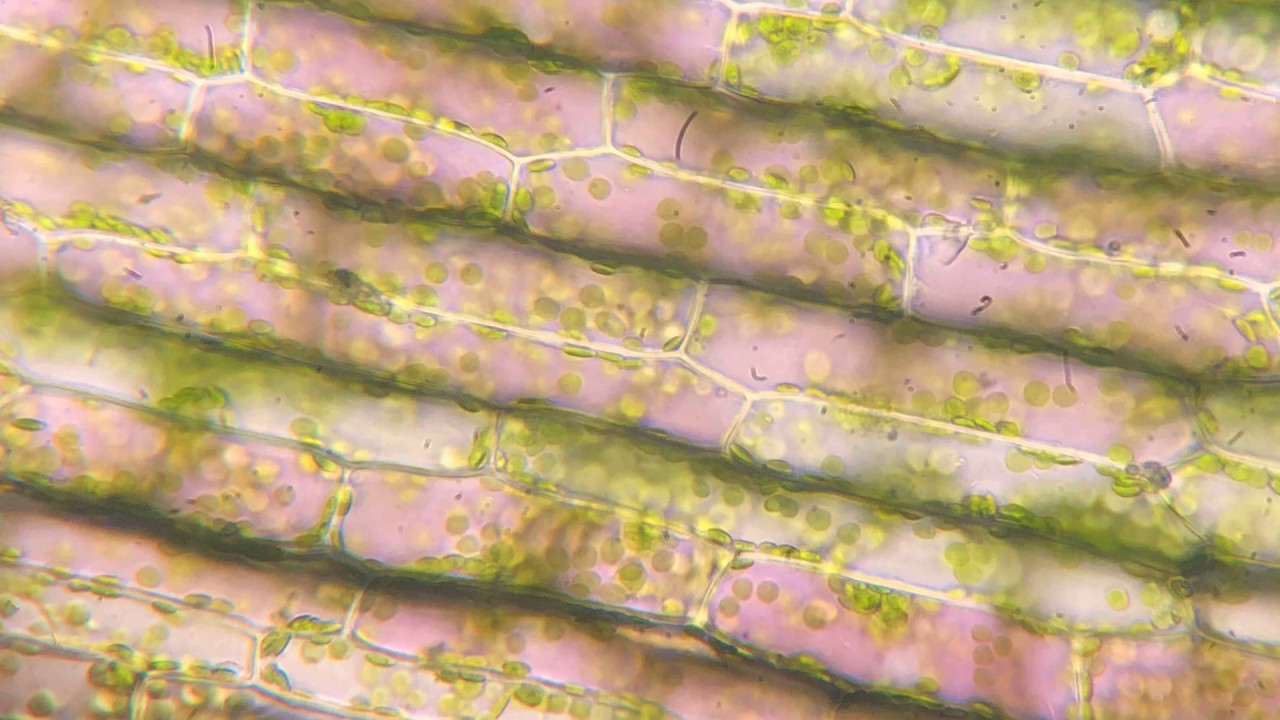

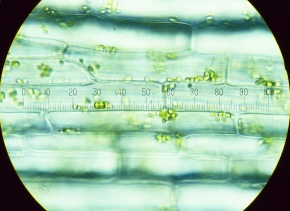

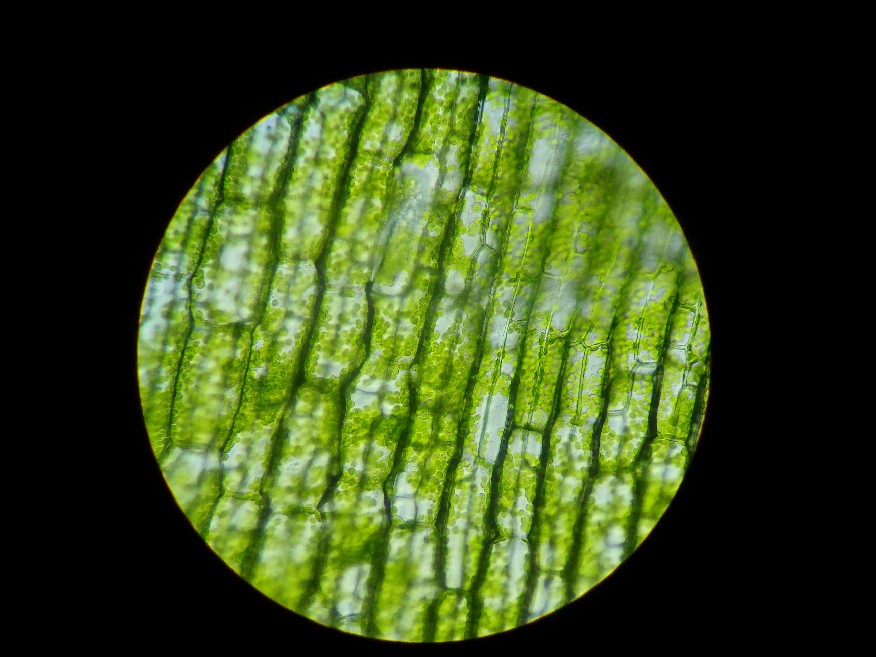

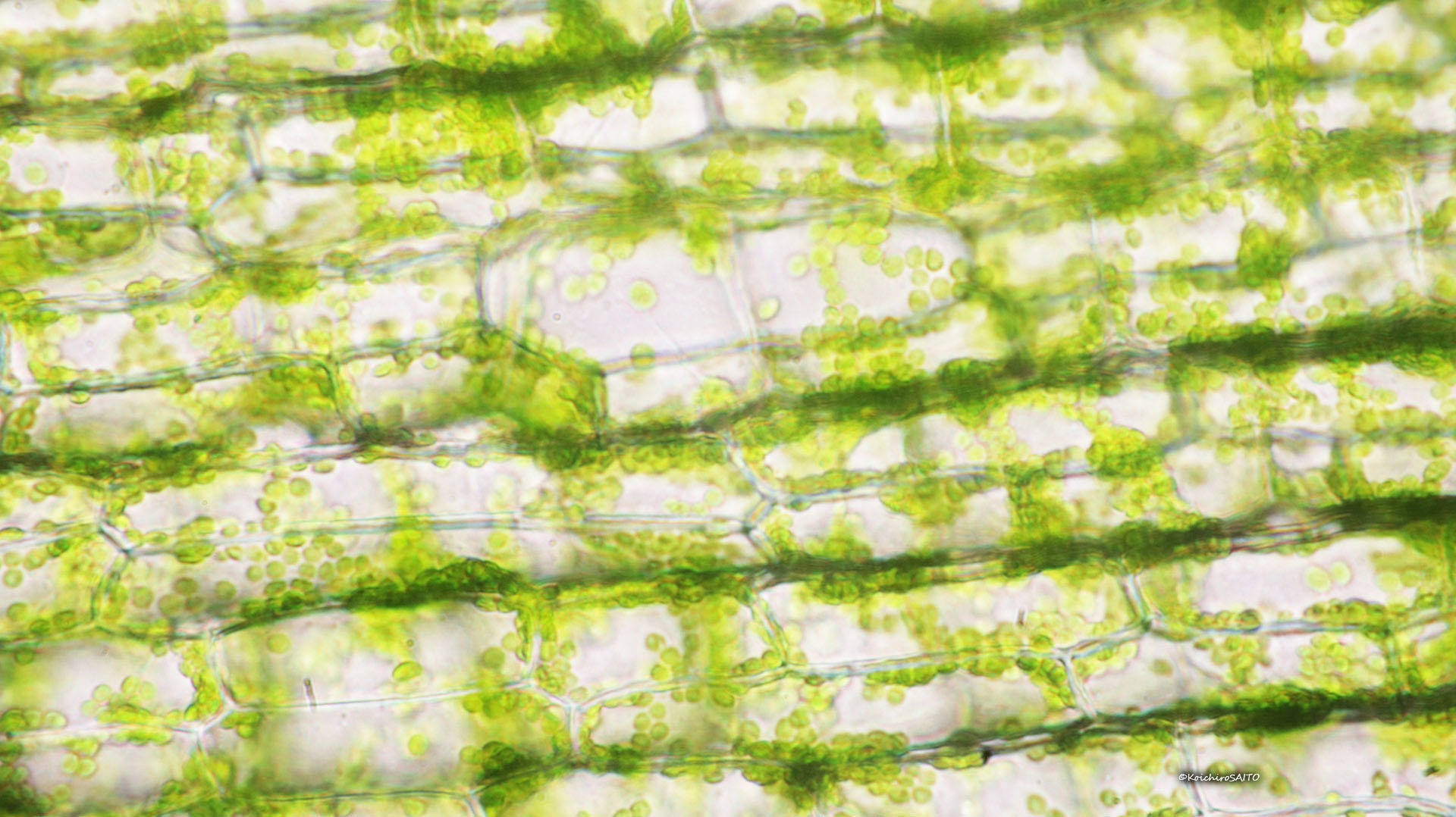

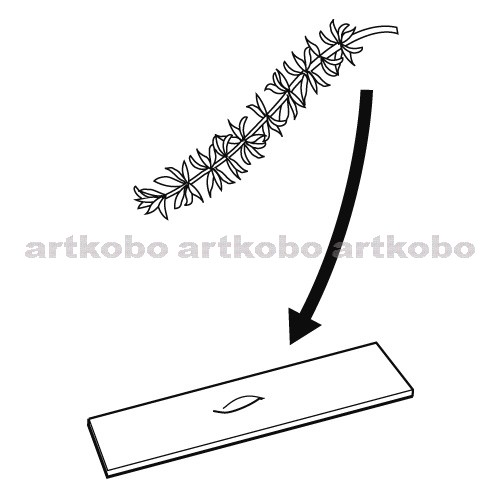

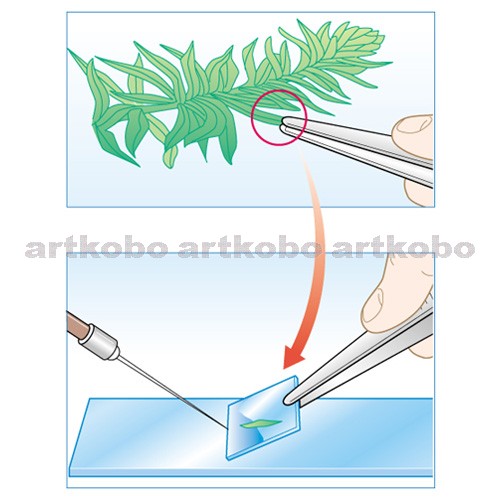

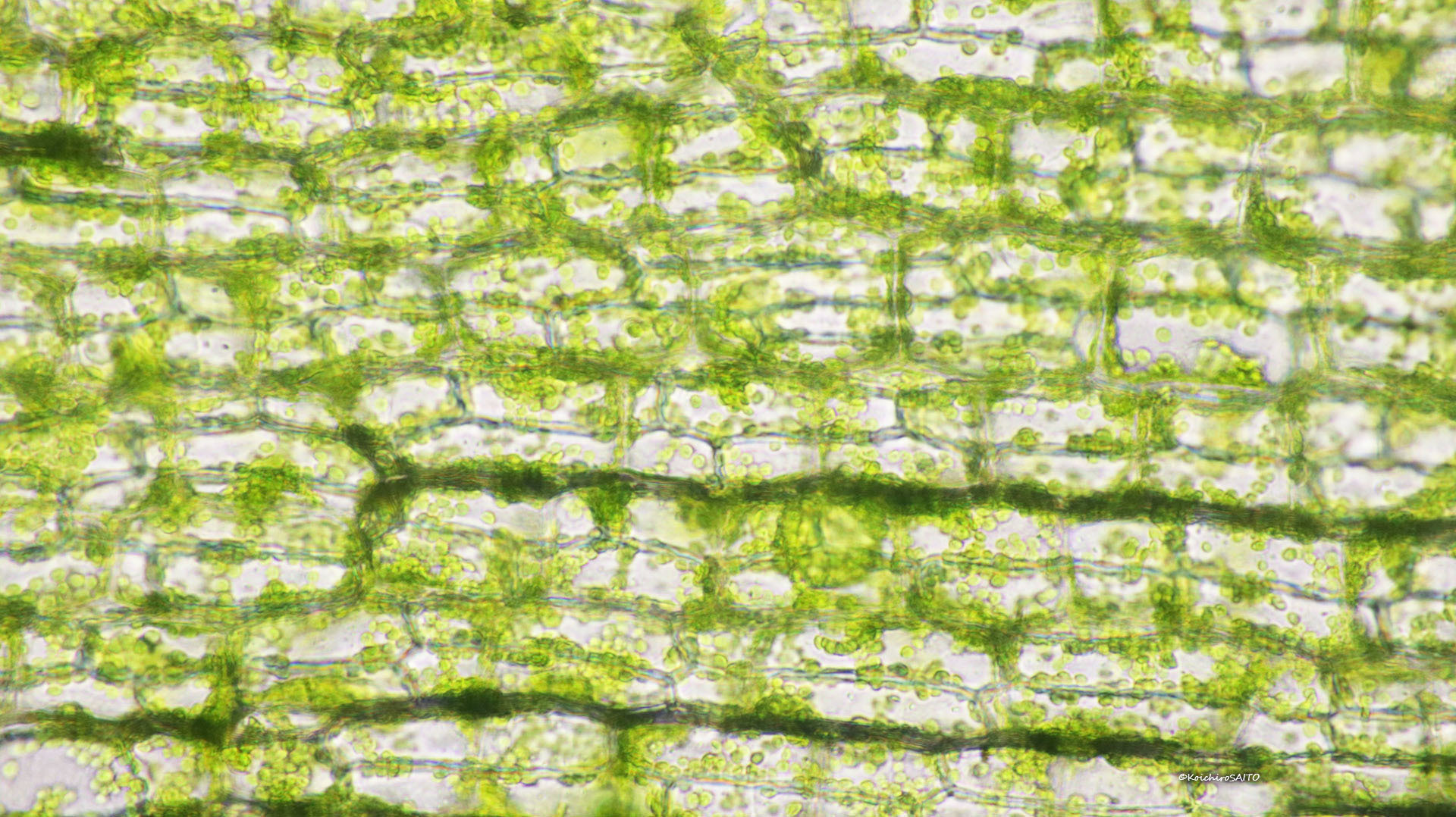

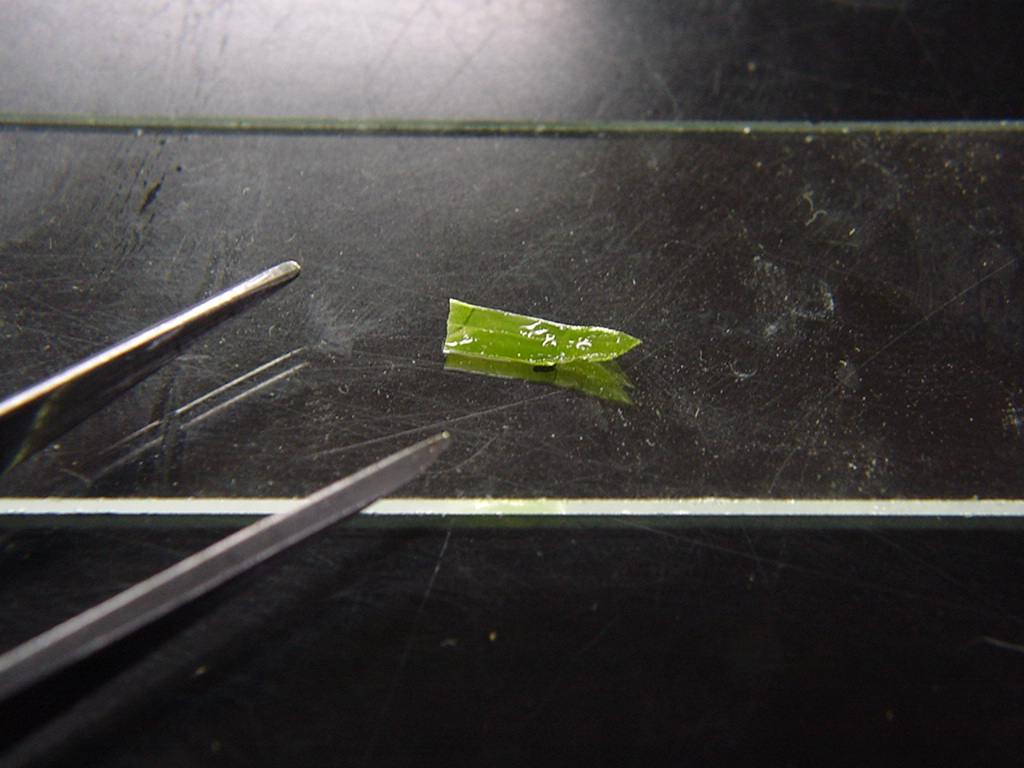

観察手順 オオカナダモの葉を一枚ちぎり,スライドガラスに乗せ,水を一滴垂らし,カバーガラスを掛けます。 細胞の観察 オオカナダモの葉の裏の細胞 オオカナダモの葉の横断面(中央付近) オオカナダモの葉の横断面(縁辺近く)目的+実習:オオカナダモの細胞の観察とスケッチ 材料:オオカナダモ 用具:顕微鏡セット 手順:(準備)オオカナダモは近くの用水や川で採集。 オオカナダモの葉をとり,カバーガラスをかけて葉緑体デンプン観察のためのオオカナダモ代用としての陸上草本植物葉細胞 Substituting Egeria densa Leaves with Herbaceous Land Plant Leaves to Observe Chloroplast Starch 正元 和盛 Masamoto Kazumori 熊本大学教育学部 松茂良 美穂 Matsumora Miho 竹市 稜子 Takeichi Ryoko 著者 正元 和盛 Masamoto Kazumori 熊本大学教育学部

オオカナダモの細胞観察 トピックス 中学2年の理科で双眼顕微鏡でオオカナダモの細胞を観察する実験を行いました。 生物室 10/17 「図書館展示「選挙の新聞報道」」 「卒業アルバムの写真」生きている細胞を観察し、細胞質内で活動が行われていることを確かめ、原形質流動について知る。 材料と準備 オオカナダモは、実験の1時間ほど前から光を充分にあて、活動が盛んな状態にしておくとよい。 ※その他の材料としてムラサキツユクサのおしべの毛細胞などがある。 方法 オオタマネギとオオカナダモの細胞観察 お知らせ 授業支援 タマネギとオオカナダモの細胞観察 実施日 16年6月 場所 益城町立木山中学校 2年生のタマネギとオオカナダモの細胞観察に、5月30日に訪問した際に支援したハンディ顕微鏡セットを活用したとの

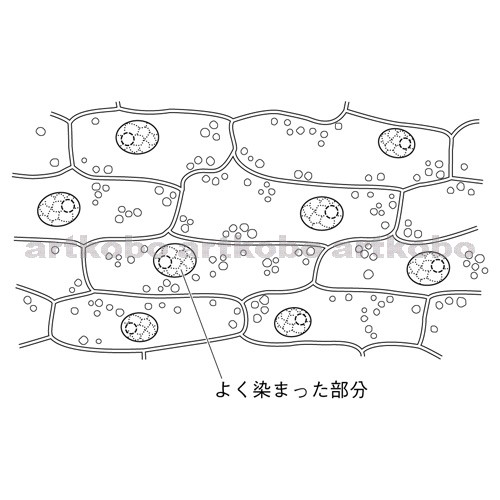

細胞と体の成長 顕微鏡観察はこれでばっちり 4 9 染色するということ その1 オオカナダモの核を観察するために酢酸オルセインという染色液で核を染色してみました 無染色 葉緑体が緑色に見えるが核はよくわからない 染色 核が赤くなり観察しやすく

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

細胞層が少なく細胞間隙があまりないシダの前葉体や水草の沈水葉(クロモやオオカナダモなど)は、透明感が強い 濡れそぼった葉では、細胞間隙に水が入り込むため、しばしば緑が鮮やかになる 野菜を茹でると緑が濃くなる(細胞間隙の空気が膨張して外に出るため) 「濡れ葉」「茹で野菜」に�〇顕微鏡を使って細胞の特徴を観察する 〇動物細胞と植物細胞の共通点と相違点を理解する 観察・実験の流れ 子どものつまずき 指導しにくいところ 解決のためのポイント 《オオカナダモ》 オオカナダモの葉をピンセット で取り,水を張ったペトリ皿に オオカナダモの葉は2層になっていて、微調節ネジでわずかに調節して、焦点を葉の表か裏に合わせることができます。 細胞の長径を測定する。 ミクロメーターを使用して、オオカナダモの細胞の長さを測定します。 たくさんある細胞の内、1つを選びます。

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

小さな光る粒 オオカナダモ

顕微鏡でオオカナダモの葉の作りを観察し、今日のめあてを確認する。 植物は葉の細胞のどの部分でデンプンを作っているのか予想する。 ・ワークシートのオオカナダモの葉細胞の模式図に、デンプンができると予想す る場所に色を塗る。オオカナダモ ・ 植物細胞や葉緑体、原形質分離、原形質流動の観察では安価で、 一年中利用できるオオカナダモの使用が多い。 ・ 葉の周囲の細胞やとげ状の細胞は一層なので核も観察しやすい。較して、オオカナダモの葉緑体の大きさとイシク ラゲの細胞がほぼじ大きさであることに気付 き、その事実に基づいて、イシクラゲが原核生物 であろうと推論できる。 ナダモとイシクラゲを観察し、葉緑体や細胞の大 きさを比較することができる。 b

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

オオカナダモの葉の細胞の観察

2 オオカナダモの葉の観察 目的 オオカナダモを使って,植物の細胞壁や葉緑 体を観察する。また,光合成によってできたデ ンプン粒を観察する。 準備 オオカナダモ,はさみ,ビーカー,ペトリ皿, ピンセット,スポイト,スライドガラス,カバ ーガラス,顕微鏡,01%トルイジンブルー液実験B オオカナダモの細胞の観察 注意点・ポイント • 1カ所の細胞をスケッチしたら教員またはTAに見せ、 検印をもらう。検印がない場合は大きく減点する! • レポートにはそれぞれがどの部位の細胞なのかをわ かりやすく記述する。細胞のつくりの 同じ ところと違 物の細胞としてオオカナダモの葉の細胞 うところを見つけよう。 を観察させる。 3 手順 に 従 って観察を行う。 A 植物細胞の観察 ・オオカナダモの 先端部 分の 若 い葉を 使 用 オオカナダモ (1 )プレパラートを作る。 する。 綿棒

Core Ac Uk Download Pdf Pdf

Egeria Corvet Photo Agency

オオカナダモの細胞の顕微鏡観察(中学1年生) 年05月22日 News 中学1年生は顕微鏡を使い方の学習をしました。 オオカナダモの葉の細胞を観察しましたが、なかなかピントが合わず、苦労しました。 実験を重ねていくうちに、よりスムーズになること オオカナダモの細胞観察、花 中学校理科で定番の生物材料、オオカナダモ。 細胞の観察、光合成実験と使われます。 また時期が来ると花も咲かせます。 まずは染色等をせずそのまま観察してみます。 次に、酢酸オルセインで染色して観察してみました。 花は水面から上に伸びた柄の先に咲かせます。 雌雄異株ですが日本では雄株のみが生育しているオオカナダモ ・栽培可能 ・細胞が二層で観察しにくい ・原形質分離が均一 ユキノシタ ・栽培可能(冬季は不可)・原形質分離が均一でない ・細胞が観察しやすい アオミドロ ・培養可能 ・糸状体ごとに原形質分離の程度 ・細胞が観察しやすい に差がある 紫タマネギ ・細胞が観察しやすい

オオカナダモの葉の細胞の観察

中2理科 動物と植物の細胞の違い 練習編2 映像授業のtry It トライイット

オオカナダモの葉を1枚取り,水を1滴落とし,検鏡する。 観察された特徴 ・タマネギの表皮細胞には赤く染まった核が観察できた。 ・イシクラゲは細胞がいくつか連なったものが観察できた。 ・イシクラゲの細胞はオオカナダモの葉の細胞と比べ コオオカナダモの細胞や葉緑体を顕微鏡で観察することによって,細胞や葉緑体の形態を考えてみよう。 <仮説> すべての細胞に葉緑体がある。 実験A Keirin 生物 <細胞の観察と大きさの測定> 方法 葉を1枚とり、表を上にしてスライドガラスに置く 水を1滴落とす カバーガラスをかける 低倍率(100~150倍)で細胞の形態に注目して顕微鏡観察を行う。 Keirin 生物・オオカナダモ オオカナダモの葉の細胞は2層になっているため, とても観察しやすい。表側の細胞はやや大きく,裏側 の細胞は細長く小さい。 被子植物門トチカガミ科の沈水植物(2n=46) 南アメリカ原産。日本には雄株のみ存在する。葉は

4年生 理科の授業 トピックス 小学校 明星学園 小学校 明星学園

授業案 細胞を観察しよう バイオハックch

深さとしては、浅いところと深いところの中間が良好です。(オオカナダモは細胞が2層以上になっている) この観察はピントの合わせる「深さ」で観察できるできないが分かれます。 ☆まとめ 光合成をするときに必要な二酸化炭素を多くする(炭酸水素ナトリウム水溶液を使用する) 水温が実験B オオカナダモの細胞の観察 注意点・ポイント • 1カ所の細胞をスケッチしたら教員またはTAに見せ、 検印をもらう。検印がない場合は大きく減点する! • レポートにはそれぞれがどの部位の細胞なのかをわ かりやすく記述する。 • 乾燥してきたらスポイトで水を補充する仮説:オオカナダモの細胞と等張なスクロース水溶液の濃度は 。 A1 浸透圧について理解し,細胞観察の基本技能選択 (1) 操作について習得している 表現 (60~70) A1 細胞の浸透圧を調べる実験で,実験結果思考選択 (2) をもとに仮説を立てることができる 判断 (65~75) A1 細胞の浸透

オオカナダモの細胞 スケッチ Haitiprovincefic Com

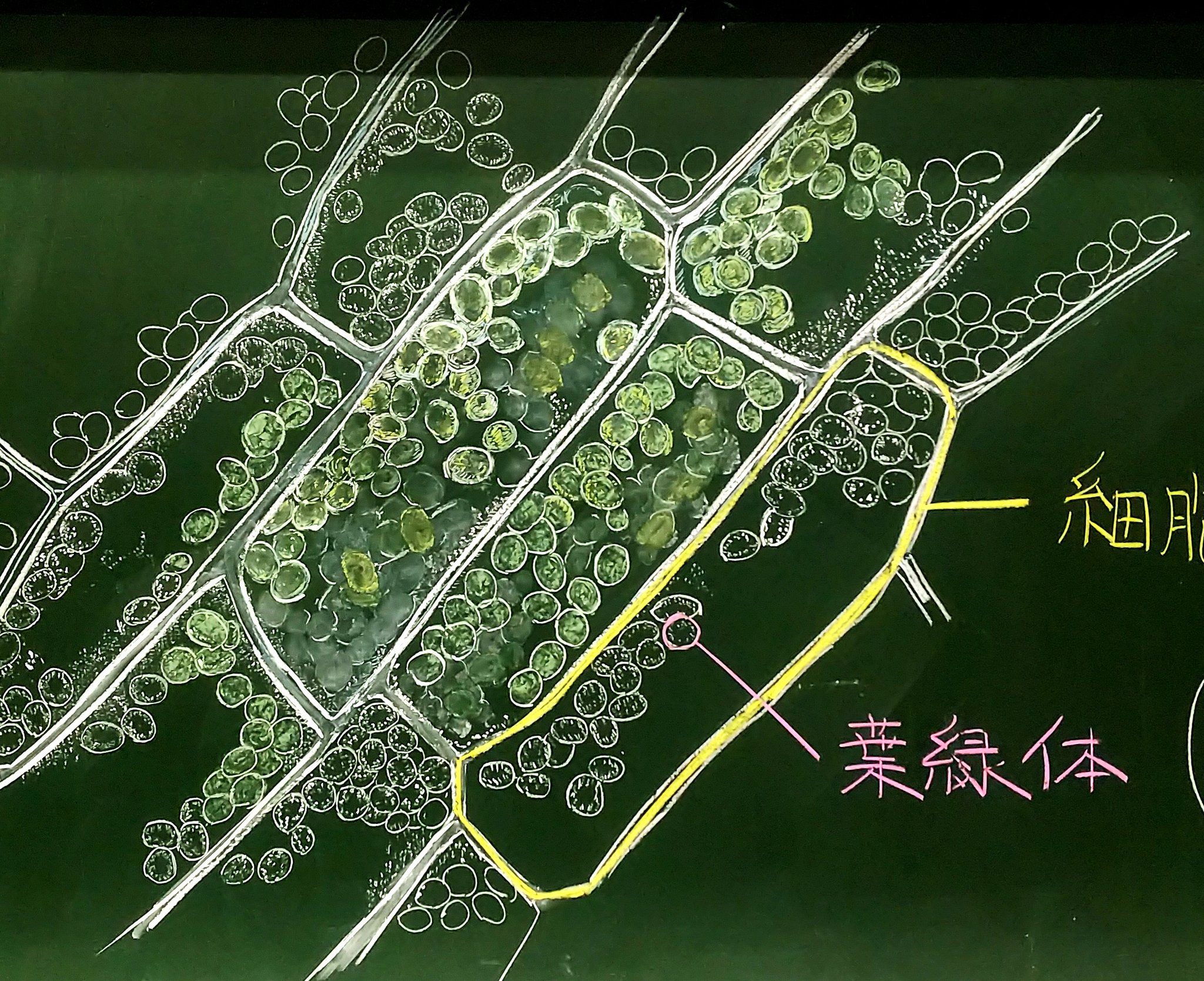

理科教師とらふずく すぐ調子に乗るので今日はこんなもの描いて遊んでいました オオカナダモの細胞 明日はオオカナダモの顕微鏡観察をやります 質問があったので答えておくと これはずっと黒板に描きっぱなしです 5クラス持っているので 5回分授業で

オオカナダモの葉には,6種類のタイプの細 胞(葉縁細胞,とげ細胞,通常細胞,異形細胞, 中肋表皮細胞,基部細胞)が観察される(図3 ちゅうろく ~5)。細胞の観察には中肋に近い通常細胞が 適しており,数も最も多い。一方,核の観察に生きている細胞の原形質流動を観察する。 材料 オオ

植物細胞と動物細胞の観察 ふたばのブログ 理科教育と道徳教育を科学する

Q Tbn And9gcrrbzmxquoarmdxvrogiqzsa Phrrr9yeiatme7jyuiwxm2whg4 Usqp Cau

細胞の観察 1 生物実験室 生物同好会 中央大学杉並高等学校

清教学園中学校理科部 細胞の観察 原形質流動 Youtube

オオカナダモの細胞を観察し携帯で写真をとったのですが 褐色に写っ Yahoo 知恵袋

顕微鏡の操作と細胞の観察 基礎生命科学実験 生命科学実験 東京大学 教養学部 実験概要

オオカナダモの葉の細胞 みっつーの理科室からのひとり言

観察3オオカナダモの細胞 3年理科 生物 Takaの授業記録04

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質流動の観察 オオカナダモ

オオカナダモを光学顕微鏡で観察してスケッチしたらしいです Clear

Q Tbn And9gctsoioyg Bhr27ns0mu9sazeaa3npblkr Nlhbmtrj0ae2eexha Usqp Cau

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

オオカナダモの葉の細胞 みっつーの理科室からのひとり言

オオカナダモを光学顕微鏡で観察してスケッチしたらしいです Clear

小さな光る粒 オオカナダモ

原形質流動 細胞質流動 オオカナダモ 高校生物実験 Youtube

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

Http Www1 Iwate Ed Jp Tantou Kagaku H24 Seibutsukiso File Pdf H24 0404 2 05 Pdf

オオカナダモの細胞の特徴を教えて下さい オオカナダモは Yahoo 知恵袋

オオカナダモを使った実験

生物と細胞 10min ボックス 理科2分野 Nhk For School

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

オオカナダモの原形質流動 Youtube

オオカナダモの原形質流動で酢酸カーミンを垂らした後の核と流動の変化ってなんで Yahoo 知恵袋

問1 1 2 を教えてください お願いします Clear

Web教材イラスト図版工房 理 18 千葉 前 問 03 02

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

中2理科 動物と植物の細胞の違い 練習編2 映像授業のtry It トライイット

オオカナダモの観察

理科教師とらふずく すぐ調子に乗るので今日はこんなもの描いて遊んでいました オオカナダモの細胞 明日はオオカナダモの顕微鏡観察をやります 質問があったので答えておくと これはずっと黒板に描きっぱなしです 5クラス持っているので 5回分授業で

これで使える顕微鏡 初級編 23 カナダモの葉緑体を見る 顕微鏡撮影 映像制作 顕微鏡と接写でミクロとマクロの世界を拓く 有限会社グレンデルーgrendel Co Ltd

オオカナダモを使った実験

オオカナダモの細胞観察 花 にしきの理科準備室

45ミリ 60ミリ で観察倍率600倍の視野 Corvet Photo Agency

生物と細胞1 細胞の観察 理科とか苦手で

Happylilac Net Pdf Pg0002 001ans 01 Pdf

Web教材イラスト図版工房 R C2 生物と細胞 10

H30 3班 オオカナダモの紅葉と光合成

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

Core Ac Uk Download Pdf Pdf

オオカナダモの光合成でヨウ素デンプン反応 植物用led光源使用 660nm 顕微鏡観察

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

オオカナダモの葉の細胞の観察

観察3オオカナダモの細胞 3年理科 生物 Takaの授業記録04

1

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質流動の観察 オオカナダモ

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

Web教材イラスト図版工房 R C2m オオカナダモの葉の細胞の観察

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

学校でオオカナダモを顕微鏡で観察しました 核と葉緑体は見えましたが Yahoo 知恵袋

オオカナダモの細胞観察 花 にしきの理科準備室

Web教材イラスト図版工房 R C2 生物と細胞 02

オオカナダモの葉の細胞の観察

3番 葉緑体が含まれる方が植物の細胞なのに どうして Clear

オオカナダモの葉は二層の細胞からできてるからそのままカバーガラスにかけて観察 Yahoo 知恵袋

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

ネンジュモ オオカナダモの観察 なんとなく実験しています

細胞と体の成長 オオカナダモの観察 11 11 オオカナダモの細胞 まとめ 液胞の点線は想像図 オオカナダモの葉はたくさんの小さな細胞が集まってできていました 細胞は細胞膜で外界としきられ その外側に細胞壁という堅い構造を持ちます さらに

理科教師とらふずく 過去の観察と板書その2 向背軸表皮の観察 T Co Mlgxkwwrtn Twitter

中2理科 動物と植物の細胞の違い 練習編2 映像授業のtry It トライイット

オオカナダモの細胞観察 花 にしきの理科準備室

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

生物実習 細胞を観察する 生物実験室 生物同好会 中央大学杉並高等学校

オオカナダモ 原形質流動 葉の裏 倍率400 B 3 写真素材 ストックフォトのアフロ

オオカナダモを使った実験

オオカナダモの同化デンプンの観察 Web247

オオカナダモとネンジュモから迫る真核細胞と原核細胞 ふたばのブログ 理科教育と道徳教育を科学する

オオカナダモの葉の細胞の観察

原形質流動くらべ Web247

観察3オオカナダモの細胞 3年理科 生物 Takaの授業記録04

Lecture Ecc U Tokyo Ac Jp Cbioexp Biosozai 21 Micro Pdf

Www Dnc Ac Jp Albums Abm Php F Abm Pdf N 02 06 4 E5 95 8f E9 A1 8c E5 86 8a E5 Ad 90 E7 94 9f E7 E5 9f Ba E7 8e Pdf

オオカナダモの葉の細胞の観察

植物細胞と動物細胞の観察 ふたばのブログ 理科教育と道徳教育を科学する

オオカナダモの細胞観察 花 にしきの理科準備室

観察3オオカナダモの細胞 3年理科 生物 Takaの授業記録04

植物細胞と動物細胞の観察 ふたばのブログ 理科教育と道徳教育を科学する

1

中2理科です 理科とはあまり関係ないのですが このタマネギの Yahoo 知恵袋

Web教材イラスト図版工房 R C2m オオカナダモの葉の細胞 5

オオカナダモの細胞観察 花 にしきの理科準備室

オオカナダモの細胞観察 花 にしきの理科準備室

オオカナダモを使った実験

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

中学3年 理科s オオカナダモの観察 原形質流動 尚学館中学校 高等部

オオカナダモの葉の細胞の観察

0 件のコメント:

コメントを投稿